Resultados

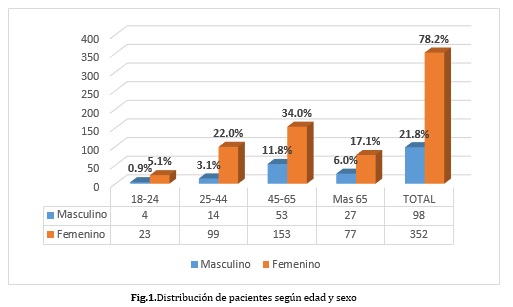

En el gráfico 1 se aprecia que, de un total de los 450 pacientes recogidos en las historias clínicas del departamento de Registros Médicos del Hospital Saturnino Lora, la mayor parte estuvo representada por el sexo femenino con 78,2 %. Según el grupo etario, hubo predominio entre 45-65 años alcanzando 45,8 %, en el que igualmente fueron más numerosas las féminas al representar 34,0 %.

Fig.1. Distribución de pacientes según edad y sexo

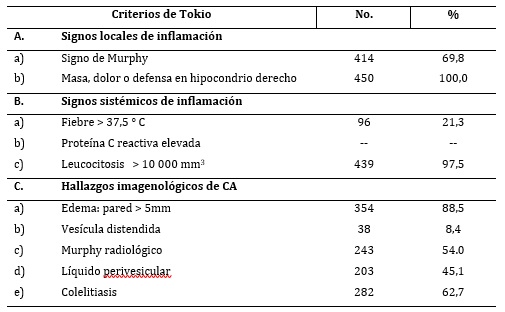

La tabla 1 manifestó las variables clínicas, de laboratorio y ecográficas, según los criterios de diagnóstico de las GT 18. Se identificó que el signo de inflamación local más común fue el dolor abdominal en hipocondrio derecho (100,0 %); mientras que el signo de Murphy se presentó en 414 (69,8 %). Entre los signos sistémicos de inflamación el más frecuente fue el incremento de los leucocitos por encima de 10 000/mm3 en 439 (97,5 %) enfermos; no se pudo realizar el Proteína C reactiva (PCR) por no contar con ese examen. El signo ecográfico más común fue el edema de la pared vesicular por encima de 5 mm, presente en 354 (88,5 %) pacientes.

Tabla 1. Distribución de pacientes según criterios diagnósticos de las GT-18

Fig.1. Distribución de pacientes según edad y sexo

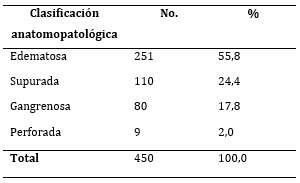

Por consiguiente, la tabla 2 manifiesta la clasificación anatomopatológica de los casos, según los hallazgos del acto operatorio observándose predominio de la forma edematosa (55,8 %) seguidas de la supurada (24,4 %), gangrenosa (17,8 %) y perforada (2,0 %).

Tabla 2. Distribución de pacientes según clasificación anatomopatológica

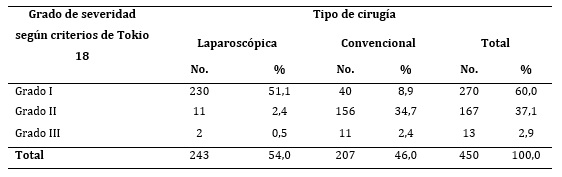

Se observa en la tabla 3 los diferentes grados de la afección y tipo de cirugía con la que fueron intervenidos los enfermos. Se identificaron 270 (60,0 %) pacientes en el grado I; 167 (37,1 %) en el grado II y en el grado III se muestran 13 (2,9 %) casos. En el primer grado predominó la cirugía laparoscópica con 230 (51,1 %) pacientes y en el Grado II la cirugía convencional con 156 (34,7 %).

Tabla 3. Distribución de pacientes según grado de severidad y tipo de cirugía

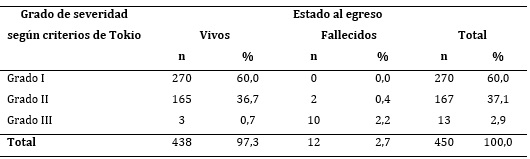

De los 450 pacientes, 438 (97,3 %) evolucionaron satisfactoriamente, fallecieron 12 (2,7 %): de ellos, 2 del grado II (0,4 %) y 10 (2,2 %) con grado III de gravedad según las GT 18 respectivamente, como muestra la Tabla 4.

La mayoría de los fallecidos de la serie se encontraban en el grupo de 65 años y más (11 enfermos: 92,0 %) y todos fueron identificados en el grado III de severidad de la colecistitis, según las GT 18, operados mediante colecistectomía convencional.

Tabla 4. Distribución de pacientes según grado de severidad y estado al egreso

La colecistitis aguda es una entidad frecuente como urgencia quirúrgica en el hospital sede de este estudio. Su presentación es más habitual entre la cuarta y sexta décadas de vida y en el sexo femenino lo que coincide con la bibliografía nacional y foránea revisada.4, 5, 10,11

Explicar estos hallazgos está relacionado con cambios fisiopatológicos. Las femeninas son más sensibles a los procesos inflamatorios asociados a la colecistitis aguda en comparación con los hombres; además, existen diferencias anatómicas y en los hábitos dietéticos que pueden condicionar la variabilidad de la presentación de la colelitiasis entre ambos sexos.6,7

Mansilla y otros10 publicaron estadísticas similares a las de este trabajo, incluyeron 161 pacientes, 54 hombres (34,0 %) y 107 mujeres (66,0 %) con edad media de 46 años (18 - 86). Mientras que Chama-Naranjo y otros11 reporta una edad media de 57 años, con desviación estándar de + 17 respecto al predominio de las féminas (65,0%).

El sexo masculino se asocia con mayores dificultades para la realización del acto quirúrgico, aunque siempre se reporta menor incidencia de la enfermedad.7,11 La razón puede ser multifactorial; desde el punto de vista psicosocial, los hombres acuden menos al médico en los inicios del cuadro clínico. Igualmente, aceptan el tratamiento quirúrgico en estadios avanzados de la enfermedad, lo que resulta en el aumento y severidad del proceso morboso.6,7,12

Con el estudio de Rojas Solís y otros3 se pudo apreciar que las complicaciones de las colecistectomías son más frecuentes en el sexo masculino y en edades mayores de 60 años, factores que afectan, de forma negativa, la mortalidad operatoria y con alta tasa de conversión a laparotomía, lo que coincide con otros reportes.13,14,15

Fagenson y otros,7 en su estudio sobre factores de riesgo y mortalidad en colecistitis aguda, encontraron asociación significativa entre la edad avanzada, el sexo masculino y la leucocitosis con la morbilidad y la mortalidad; resultados coincidentes con los que se presentan.

Para el diagnóstico de la colecistisis aguda, actualmente se utilizan los criterios asumidos en las guías de Tokio 2018, los cuales tienen sensibilidad y especificidad con 91,2 y 96,9 %, respectivamente.3,7,8

La ecografía abdominal es un estudio no invasivo que presenta la mayor sensibilidad para el diagnóstico de dicha enfermedad. En la colecistitis litiásica se observa engrosamiento de la pared vesicular superior a 3 milímetros, distensión de la vesícula mayor de 10 centímetros, presencia de cálculos en 95,0 % de los pacientes, signo de Murphy ecográfico positivo, material ecogénico intravesicular, colecciones líquidas perivesiculares e hiperemia vesicular. Por otra parte, en la colecistitis alitiásica se observa distensión vesicular, engrosamiento de la pared, barro biliar interno o líquidos perivesiculares.1,7,8

En los casos admitidos se evaluó si cumplían los criterios de las guías de Tokio y cual había sido el diagnóstico establecido. La totalidad de los pacientes presentaron dolor abdominal en el cuadrante superior derecho como signo de inflamación local, mientras que los signos de inflamación sistémica se registraron en 97,5 % de los pacientes. El hallazgo de laboratorio más común fue la leucocitosis y en cuanto a los criterios imagenológicos predominó el edema de la pared vesicular por encima de 5 mm, en el 88,5 % de los enfermos.

Estepa Pérez y otros14 encontraron predominio del dolor abdominal en hipocondrio derecho y epigastrio en 213 pacientes (91,8 %), la ecografía abdominal fue empleada en 114 enfermos (64,0 %) y el diagnóstico se sustentó en la elevación de cifras de leucocitos mayores de 10 000/mm3, hallazgos que coinciden con el presente estudio.

Salazar-Flores y otros,16 en una comparación entre los de pacientes de 2019 y 2020 identificaron signos de inflamación local en 100,0 % de ambos grupos con dolor en el cuadrante superior derecho. En cuanto a los signos de inflamación sistémica se registró 32,0 % de los pacientes en 2019 y 80,0 % de los enfermos en 2020; el recuento de leucocitos promedio en 2019 fue de 10,6 ± 3,61 × 109/L (mediana 10,4); y de 11,2 ± 5,00 × 109/L (mediana 10,7) en el grupo de 2020. En cuanto a los criterios de imágenes, se encontró presencia de litiasis en 92,0 % de los pacientes del primer grupo y en 88,0 % del segundo; hallazgos que no coinciden con este estudio.

El diagnóstico rápido de los diferentes tipos de colecistitis severas como la aguda supurativa, la aguda gangrenosa (más del 50,0 %) y perforada (10,0 %) conlleva gran significación por estar asociadas a una tasa de mortalidad alta14 y debe considerarse en todos los pacientes críticos con septicemia o ictericia.15,16,17

Algunos autores como Escartín y otros,6 publicaron en España el predominio de la forma gangrenosa en 50,3 % de su serie, seguido de la edematosa con 34,3 % y perforada 15,5 %, datos que no coinciden con la presente casuística.

Tras estudiar los factores pronósticos de la colecistitis aguda en Cuba, Cisneros Carmenate y otros,4 al estudiar los factores pronósticos de la colecistitis aguda, encontraron que la gangrena vesicular representa la tercera complicación más frecuente, con una tasa de afectación en 11,7 %; hallazgo que coincide con esta investigación.

Chen y otros,17 estudiaron 114 pacientes sometidos a colecistectomía de emergencia por colecistitis aguda, la que encontraron purulenta en 8 pacientes (7,0 %), crónica reagudizada en 23 (20,1 %) y gangrenosa en 83 (72,8 %) enfermos; hallazgos que no coinciden con el presente estudio.

La colecistectomía laparoscópica temprana es la regla de oro y se practica en el 88,0 % de los casos.11,12,13,15 La actualización de las últimas GT18 sugiere que debe ser realizada de preferencia dentro de las primeras 72 horas, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde el inicio de los síntomas, a pesar de la necesidad de un mayor tiempo operatorio.3,11 La aplicación de las GT18 permite categorizar, de forma efectiva, el grado de colecistitis y según este, aplicar el tratamiento más adecuado.5,17,18

Sofía Mansilla y otros,10 describen la severidad del cuadro de colecistitis aguda, clasificándolo de la siguiente manera: grado I, 63,0 % (n= 102); grado II 36,0 % (n=57) y el grado III 1,0 % (n=2). La colecistectomía laparoscópica temprana se realizó en 141 (87,6 %) pacientes; 96 (68,0 %) en grado I, 45 (32,0 %) en grado II y dos (10,0 %) por manejo no operatorio en grado III. La mortalidad fue cero.

Escartín y otros5 en España reportan en el grado I (33,9 %); grado II (56,8 %) y grado III (9,3 %). De los 998 pacientes, a 582 (58,3 %) se les realizó colecistectomía, de ellos 154 (58,3 %) correspondieron al grado I, 368 (26,5 %) al II y 60 (10,3 %) al III.

En un estudio realizado a enfermos con edades avanzadas, Yau Ren Chang y otros,19 encontraron 42,7 % (n= 71 pacientes) clasificados como grado I; 28,9 % (n=48) como grado II y 29,2 % (n=47) como grado III. Esta alta incidencia de CA grado III entre los pacientes geriátricos sugiere que este grupo etario es susceptible a la disfunción orgánica sistémica. De esos pacientes, 16 de grado I, 30 de grado II y 41 de grado III se les realizó tratamiento acorde con los criterios de Tokio.

La investigación de González-Castillo y otros,20 difiere en sus hallazgos al encontrar el grado I en 21,0 %, grado II en el 39,0 % y grado III en el 40,0 % de los pacientes. De 689 (95,0 %) enfermos: 75 (11,0 %) fueron operados mediante laparotomía y 623 (89,0 %) mediante laparoscopia; de los cuales 93 (13,0 %) fueron convertidos a laparotomía. La mortalidad global de su serie fue 3,6 %, estudio que coincide con el presente.

Se ha demostrado que el grado de severidad de la colecistitis es un buen predictor de la dificultad para realizar la colecistectomía laparoscópica, con una mayor tasa de complicaciones y de conversión a laparotomía en casos de colecistitis grado II y III, comparado con el grado I.3,10,13,15

Según las GT 18, la mortalidad aceptable para la colecistitis aguda debe ser < 1,0 %. Estudios multicéntricos han reportado una mortalidad entre 0,6 y 13,5 %.6,13,19 González-Castillo y otros,20 reportan que la tasa de mortalidad en pacientes con colecistitis severa (grado III de GT 18) es 9 veces mayor que la de pacientes con colecistitis aguda leve. En el presente estudio la mortalidad fue 2,7 % (12 pacientes), 10 de los cuales (83,3 %) presentaron colecistitis severa grado III.

Estapa Pérez y otros14 reportan la evolución satisfactoria en 178 pacientes (76,7 %); morbilidad en 40 para el 17,2 % e identifica una tasa de mortalidad de 6,1 % (14 pacientes). Este hallazgo defiere del presente estudio.

De todos los enfermos que sufren una colecistitis aguda fallecen entre 0,8 y el 2,0 %; pero cuando se analizan solamente las colecistitis severas, estas cifras oscilan entre 20,0 y 27,0 % de mortalidad.6,17,19

No obstante, las limitaciones de esta investigación por tratarse de un estudio observacional descriptivo están sujeto a subregistros. La novedad de la aplicación de los criterios asumidos por las guías de Tokio de 2018 en nuestro medio, se pudo concluir que la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección en la colecistitis aguda leve y moderada., con mayor posibilidad de conversión a laparotomía en las severas.

Las guías de Tokio 18 para las colecistitis aguda según la severidad del cuadro, permiten establecer una pauta para el tratamiento oportuno, así como la correlación clínica, con los exámenes complementarios, los hallazgos operatorios y la evolución final de los pacientes, toda vez que la mayoría de los fallecidos se corresponden con las formas más severas de la enfermedad.