MEDISAN 2025;29

Desafíos y perspectivas en la atención al paciente con hombro doloroso después de un accidente cerebrovascular

Painful shoulder in the patient survivor to the ictus: challenges and perspectives

2Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba.

*Autor para la correspondencia: marciahernandezzayas@gmail.com

RESUMEN

Introducción: Se realizó una revisión de la literatura sobre el síndrome del hombro doloroso en el paciente sobreviviente al ictus y de las modalidades terapéuticas conservadoras fundamentalmente no farmacológicas para su rehabilitación.

Métodos: Fueron analizados los aspectos informados en las bases de datos Google Académico, PubMed/Medline, Scopus, Cochrane Library, Scielo y Lilacs, Phisiotherapy Evidence Database (PEDro) mediante los motores de búsqueda de Scopus y del Science Citation Index o WoS y las herramientas Power Query y Scrapy Python; desde el año 2018 hasta el 2024, en idioma español e inglés.

Resultados: Para la conclusión de dicha investigación, se requirieron evidencias ciertas en cuanto a la efectividad de las terapias rehabilitadoras en el hombro doloroso hemipléjico.

ABSTRACT

Introduction: A literature review was carried out about the syndrome of the painful shoulder in the patient survivor to the ictus and of the conservative therapeutic modalities fundamentally not pharmacological for their rehabilitation.

Methods: The aspects informed in the databases Academic Google were analyzed, PubMed/Medline, Scopus, Cochrane Library, Scielo and Lilacs, Phisiotherapy Evidence Database (Pedro) by means of the searching motors of Scopus and of Science Citation Index or WoS and Power Query and Scrapy Python tools; since 2018 to 2024, in Spanish and English language.

Results: For the conclusion of this investigation, certain evidences were required as for the effectiveness of rehabilitative therapies in the hemiplegic painful shoulder.

Introducción

La enfermedad cerebrovascular (ECV) supone un auténtico problema de salud a nivel mundial. Constituye la primera causa de discapacidad permanente en el adulto y la segunda de demencia, lo que determina su relevancia médica, económica y social dado el costo en la rehabilitación y los cuidados que requieren los pacientes con significativos daños neurológicos. 1 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 50 y 70 % de los que sobreviven quedan con secuelas. 2

En Cuba, durante el año 2022, la prevalencia de enfermedad cerebrovascular (ECV) fue de 6,4; mientras, la tasa de mortalidad causada por sus secuelas fue de 19,3 por 100 000 hombres y de 17,5 por 100 000 mujeres. 3 El dolor es un síntoma habitual en las personas que han sufrido daño cerebral, con un impacto negativo en la calidad de vida y en la adherencia al proceso rehabilitador. 4

Con el incremento de las ECV y el dolor tras el ictus, en la población, se considera un problema frecuente (19-74%). Las estimaciones de la frecuencia del dolor varían según los diferentes estudios, dependiendo de la población evaluada, y de la tipología del dolor (incidente o prevalente). El dolor comúnmente suele presentarse más en la etapa subaguda (42,7%) y crónica (31,9%), que en la etapa aguda (14,1%) asociado a discapacidad y calidad de vida reducida. Puede tener etiologías y manifestaciones variadas, siendo el dolor nociceptivo el más habitual; uno de los síndromes dolorosos que aparece con más frecuencia es el hombro doloroso del hemipléjico (HDH). 4,5

Relacionado con el HDH, en el ámbito nacional, no se disponen de vías clínicas ni de guías prácticas basadas en evidencias científicas sólidas que proporcionen información actualizada a los profesionales de la rehabilitación y que constituyan instrumentos encaminados a optimizar la efectividad de las intervenciones y la calidad de la atención rehabilitadora, así también, condicionen una mejor actuación en la práctica clínica. A la vez, se impone la necesidad de adquirir nuevas competencias y conocimientos teóricos como plataforma de estudio para desarrollar protocolos de rehabilitación en el HDH que introduzcan y generalicen novedosas modalidades, técnicas y procedimientos terapéuticos en los ambientes clínicos. El objetivo de esta revisión es abreviar de forma crítica la evidencia actual sobre el tratamiento del hombro doloroso en pacientes hemipléjicos.

Desarrollo

Para la revisión bibliográfica se comprobó la existencia de los descriptores en el tesauro de Medline y las combinaciones de los términos como estrategia de búsqueda.

Criterios de Elegibilidad

Fueron clasificados los resultados de la búsqueda mediante el examen del título y resumen. Se revisaron artículos que tuvieron fecha de publicación desde el año 2018 hasta 2024 en idioma español e inglés para determinar la elegibilidad en las bases de datos electrónicas y que tuviesen un porcentaje mayor a 75 de los trabajos incluidos con menos de 5 años de su publicación. Se excluyeron artículos sin posibilidad de acceso a texto completo.

Fuentes de Información

Bases de Datos Internacionales específicas del área de estudio: MEDLINE, EmCare, Cochrane Library, PubMed. Web of Science, LILACS. Phisiotherapy Evidence Database (PEDro), Scielo.

Bases de datos bibliográficas multidisciplinarias: Se emplearon los motores de búsqueda de Scopus y del Science Citation Index o WoS y las herramientas Power Query y Scrapy Python.

Base de datos con buscador abierto: Google Académico.

Algoritmo de selección de artículos y resultado de la búsqueda. Análisis de datos

Se seleccionaron 34 del total de 85 obras, considerando revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios clínicos, estudios piloto, y guías clínicas que caracterizaban al (HDH) y los tratamientos de rehabilitación emergentes. Fueron analizados con profundidad los de mayor rigor e importancia en el tema, empleando como criterios, aquellos que por su importancia han sido citados mayormente por los investigadores, quienes estudiaron la temática desde el diagnóstico, sus causas y sobre todo los tratamientos emergentes y cuyos resultados se hayan obtenido a través de estudios tanto aleatorizados como controlados. De igual forma, el empleo de instrumentos validados internacionalmente y que reflejen el proceso de evolución durante la rehabilitación del paciente, así como los niveles de significación estadística que le justifican.

Hombro doloroso en el paciente sobreviviente al ictus

Se define al hombro doloroso u omalgia como el dolor de origen intrínseco y persistente por afectación de la articulación funcional del hombro. 6 El (HDH) es una complicación, que se ha definido como el síndrome caracterizado por un dolor insidioso de difícil remisión, que se acompaña de pérdida de la funcionalidad del hombro contra lesional o afectado por la ECV. 7

El HDH a menudo ocurre entre los 2 y 3 meses posteriores al ictus 8 o precozmente en las primeras 2 semanas; por lo general 17% de los pacientes puede presentarlo una semana después. 9 Otros autores informan que en la mayoría se desarrolla a partir las 2 primeras semanas hasta los 6 meses y que 65 % de los afectados experimentarán dolor por periodo prolongado, 10 con un incremento alrededor de 4 meses después.9 Se considera, según los estudios, que su incidencia y severidad tienden a aumentar con el tiempo. 4

Feng Xiong et al 11 realizaron un excelente análisis bibliométrico sobre el dolor post ictus en el transcurso de 10 años (2012 - 2021). El universo de 5 484 publicaciones, luego de identificar 5 694 documentos desde WoSCC database, permitió verificar las variantes más estudiadas y no por ello, menos controvertidas, referidas a la alteración del sistema nervioso central (SNC) y la omalgia. Resaltan en este artículo, las incertidumbres relacionadas con la patogénesis y su carácter definitorio en la eficacia de los tratamientos. Cuba aparece con solo 3 publicaciones sobre HDH que indican la insuficiencia de evidencias sustanciales relacionadas con la incidencia, prevalencia, causas y análisis de su repercusión en el proceso rehabilitador, o en la efectividad de intervenciones terapéuticas.

Fig 1. Red bibliométrica sobre ECV y HDH en los últimos 10 años

El HDH afecta significativamente la calidad de la rehabilitación, 12 provoca una pobre y retardada recuperación motora y funcional del brazo asociado a una menor puntuación en la escala de Barthel, prolonga la estadía hospitalaria y causa trastornos del sueño, ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos, así como la reducción de la calidad de vida y la participación social del paciente. 4,12,13,14

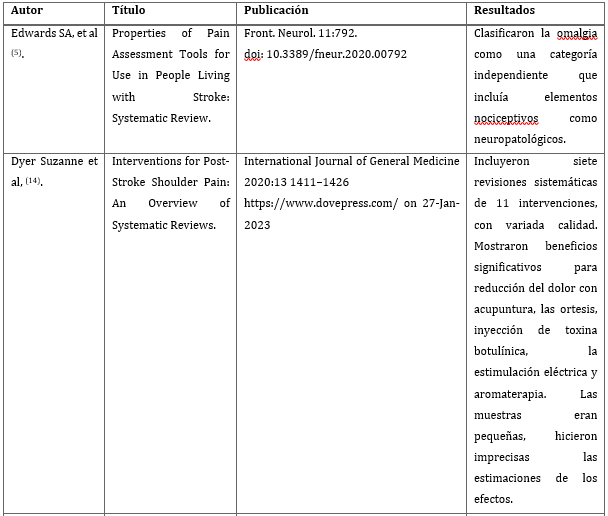

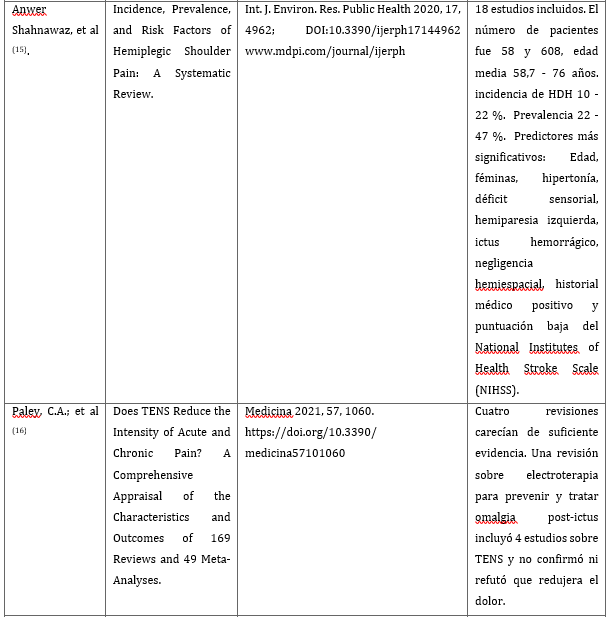

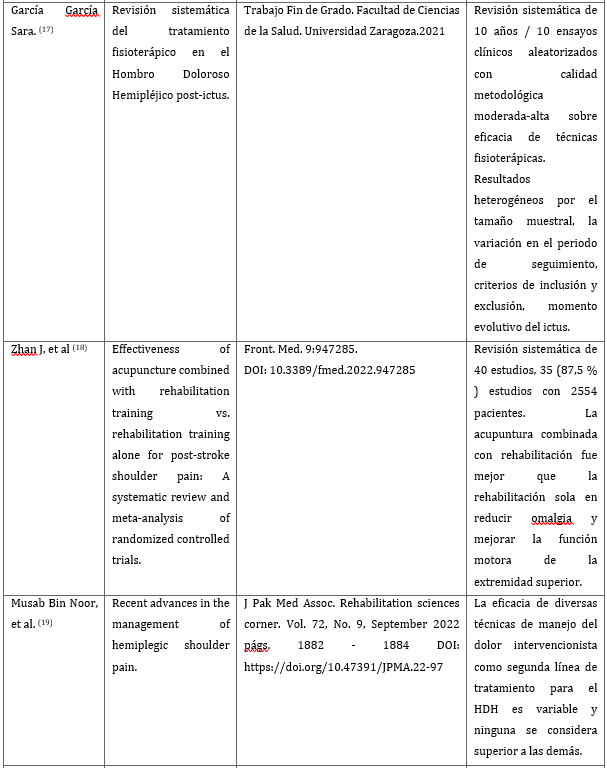

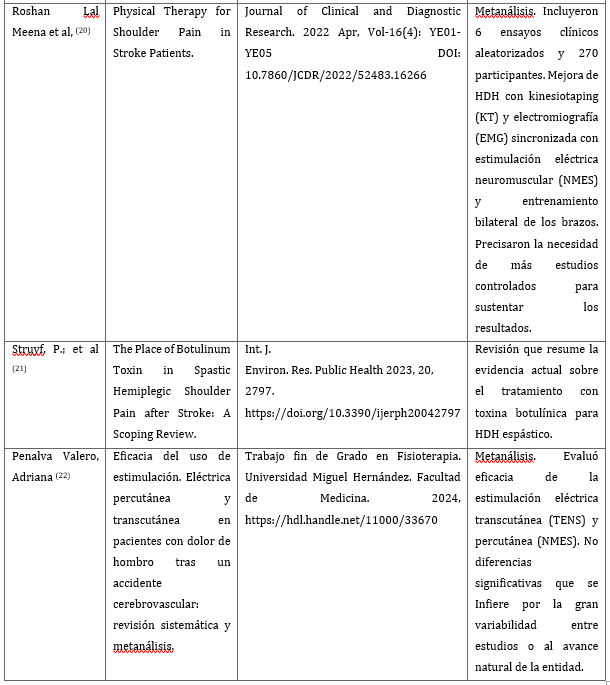

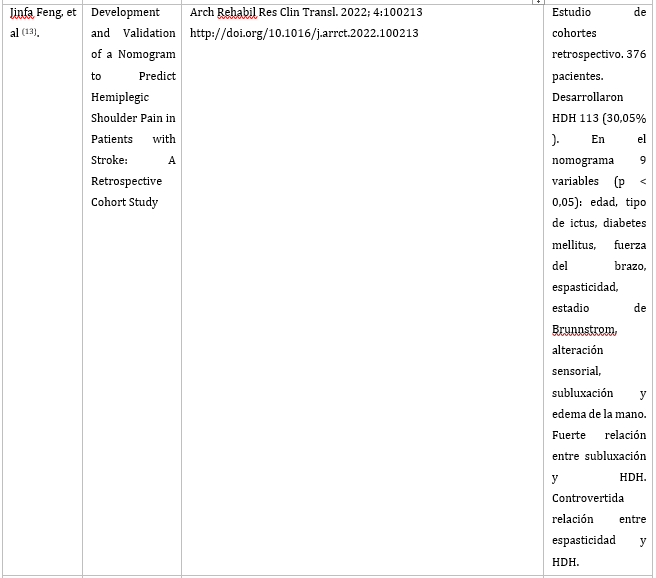

Cuadro 1. Artículos de revisión y metaanálisis sobre omalgia hemipléjica.

Incidencia, prevalencia, etiología y diagnóstico del hombro doloroso del hemipléjico

La incidencia del HDH y su prevalencia pueden variar según diferentes estudios. 8 Se han comunicado rangos de incidencia en 11 - 40 %. 10 Otros la ubican entre 10 - 22 % 14 y 22 - 80 % 23. El predominio del hombro doloroso post ictus varía dependiendo de la medida y definición utilizadas, sin embargo, se informan tasas de prevalencia entre 16 - 84 %. 20, 24

Con respecto a los mecanismos que producen el HDH y su etiología, son todavía inciertos. Aunque los resultados no son concluyentes, no existe evidencia de una relación significativa con el territorio afectado por el ictus, el tamaño de la lesión, ni con ninguna estructura del cerebro relacionada con la producción de dolor 23.

La hipótesis integradora defiende que el HDH es de origen heterogéneo, 7 pues múltiples factores están involucrados, los cuales incluyen lesiones de partes blandas, disfunción neuromuscular y alteraciones circulatorias. 24 Las causas de HDH no están claras, el deterioro del control motor, los cambios del tono, las lesiones de partes blandas, la alteración de la actividad nerviosa periférica y central, representan los principales factores de riesgo. 12

En su carácter multifactorial se incluyen factores mecánicos y neurológicos. Entre los primeros se mencionan: la subluxación gleno-humeral (SEH), las lesiones del manguito rotador, la tendinitis bicipital, las afecciones de la articulación gleno-humeral, la capsulitis adhesiva, el trauma directo, entre otros. Mientras, los factores neurológicos son: la parálisis por la afectación neurológica, la fase flácida inicial, la espasticidad, las lesiones del plexo braquial, el síndrome doloroso regional complejo, la sensibilización central, las parestesias y la negligencia unilateral. 8,15

Otros investigadores 25 consideran a la paresia como la pérdida del movimiento fraccionado, el tono muscular anormal y las alteraciones somatosensoriales. Estos serían los principales déficits que llevan a la pérdida de funcionalidad de la extremidad superior, derivando en complicaciones comunes, como la subluxación del hombro o el dolor. Se sabe con certeza que el dolor musculoesquelético es el más habitual 23. Musab y col 19 han referido que la omalgia del hemipléjico es causada por la combinación de disfunción local del tejido blando (subacromial, bicipital y supraescapular), tendinitis, capsulitis adhesiva (CA), subluxación de hombro, afección de los nervios articulares, dolor neuropático central (posterior al ictus) y disfunción autonómica regional como el síndrome de dolor regional complejo.

La espasticidad es definida como un trastorno motor caracterizado por un aumento del tono muscular, dependiente de la velocidad del reflejo de estiramiento resultante del deterioro de las señales inhibitorias supraespinales. También se considera una alteración de la regulación sensomotora tras una lesión de la neurona motora superior que se manifiesta como una actividad muscular involuntaria intermitente o continúa. 21,26 La espasticidad, la pérdida de fuerza muscular y de control motor alteran la cinemática del hombro que resulta en cambios biomecánicos de músculos y tejidos blandos, en las propiedades de los elementos contráctiles que provocan transformaciones de la elasticidad y viscosidad y contribuyen a su vez a la resistencia y estiramiento dependiente de la velocidad ( aspecto no neuronal de la espasticidad). Esos cambios pueden evolucionar a contracturas estáticas que aumentan la rigidez y la pérdida del rango de movimiento (ROM). 21

El HDH se ha asociado al patrón de espasticidad flexora, con aumento del tono muscular, rotación interna del húmero y contracción de los rotadores internos (subescapular, redondo o el pectoral mayor) 27 que son los músculos más afectados en la cintura escapular espástica, lo que puede causar dolor en las inserciones musculares en el periostio, 22 acompañado de dolor y reducción del ROM en las articulaciones distales de las extremidades superiores. 9

Como causa del HDH, la SEH ha sido un factor determinante. En sí misma existe poca evidencia empírica para apoyar esta afirmación y su presencia como causa es inconsistente. 14 Se ha reportado una alta incidencia de SHE en pacientes con ictus y omalgia; aunque se reconoce que la subluxación puede no resultar en hombro doloroso en las etapas tempranas pero sí puede causar dolor cuando persiste en las fases crónicas y espásticas. 20, 26

En casos de hipotonía, el HDH se produce por lesiones asociadas a la falta de control motor de la articulación. Los pacientes con hombro fláccido en etapa aguda tienen una alta incidencia de subluxación debido a la pobre función de protección que resulta del estiramiento del tejido blando, provocando lesión y dolor. Se ha planteado que la debilidad muscular luego del ictus es una de las principales causas del HDH, pues los músculos no se contraen eficientemente contra la gravedad y falla mantener la cabeza humeral en la fosa glenoidea. 20 Otras observaciones clínicas 19 divergen en cuanto a responsabilizar a la SHE como principal entidad causante de omalgia. Sugieren estas que no ocurre hasta desarrollarse la espasticidad en etapas posteriores y es entones que, el hombro, exhibe un ROM limitado y doloroso.

Hallazgos recientes asocian al HDH con la diabetes mellitus, la deficiencia de vitamina D3 y factores psicológicos e inmunitarios. 2, 8 Como desafío adicional al diagnóstico se contemplan factores específicos del paciente como niveles disminuidos de excitación, las alteraciones del lenguaje, la debilidad, una limitada tolerancia al ejercicio, las comorbilidades médicas, la negligencia sensorial y visoespacial. 9

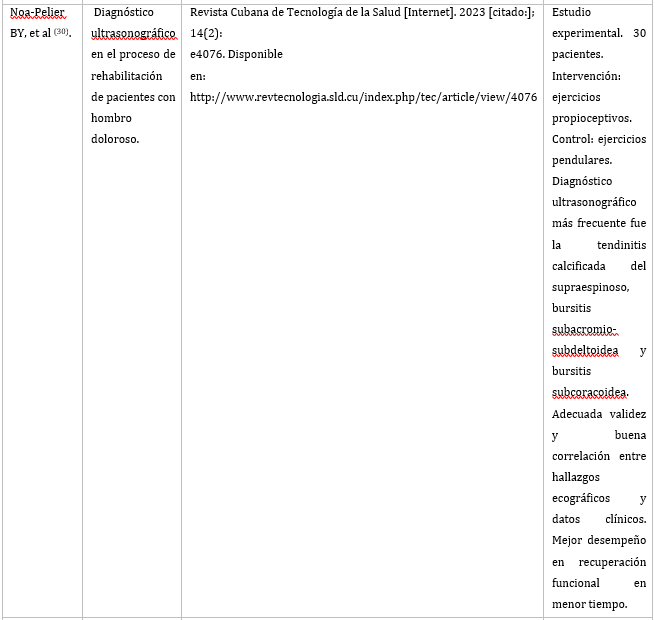

El diagnóstico clínico del HDH depende principalmente de la detección de la fuente del dolor. La ecografía como alternativa o como complemento de la resonancia magnética (RM) permite la valoración anatómica de las estructuras tisulares y la evaluación funcional del movimiento dinámico del hombro. Hassan 10 mostró con la ecografía una alta prevalencia de derrame articular (47,3 %), tendinitis bicipital (44,6 %), bursitis (31 %) y CA (29,7 %), y estableció una muy buena correlación en el diagnóstico entre la ecografía y la resonancia magnética.

Tratamiento del HDH

La condición de HDH puede desarrollarse en el estado agudo o crónico si no se realiza una intervención apropiada. 10,11,20 Su naturaleza compleja y la etiología multifactorial frecuentemente complican el tratamiento 13 y no se disponen de pruebas suficientes que respalden a un tratamiento único. 9 Gran cantidad de estudios aleatorizados controlados (RCT, por sus siglas en inglés) investigan opciones específicas de tratamiento, pero las directrices a menudo se refieren a declaraciones de consenso y de buenas prácticas debido a la escasez de evidencia de alto grado. 14

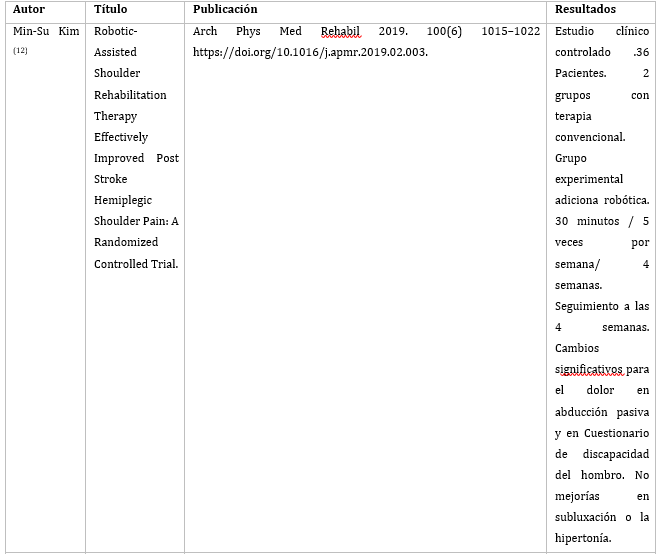

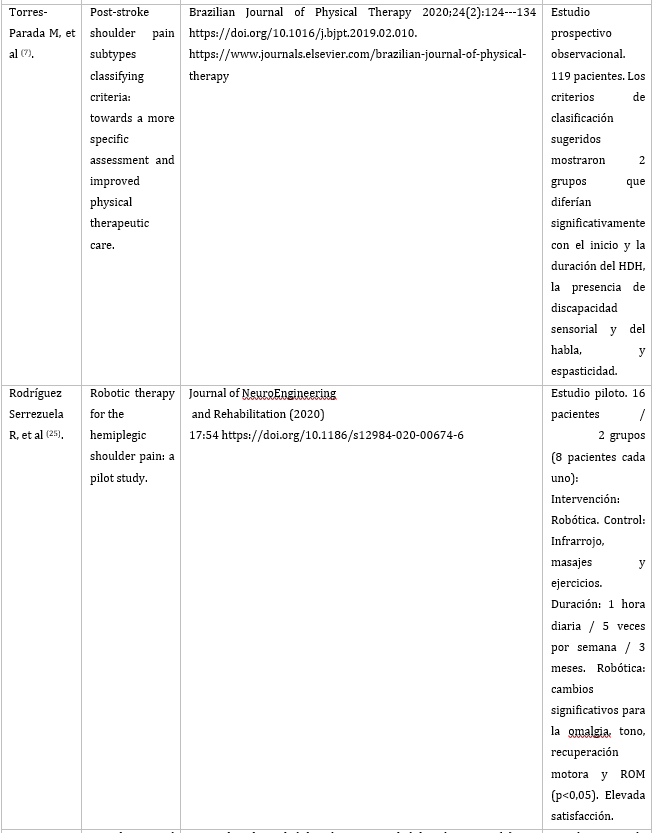

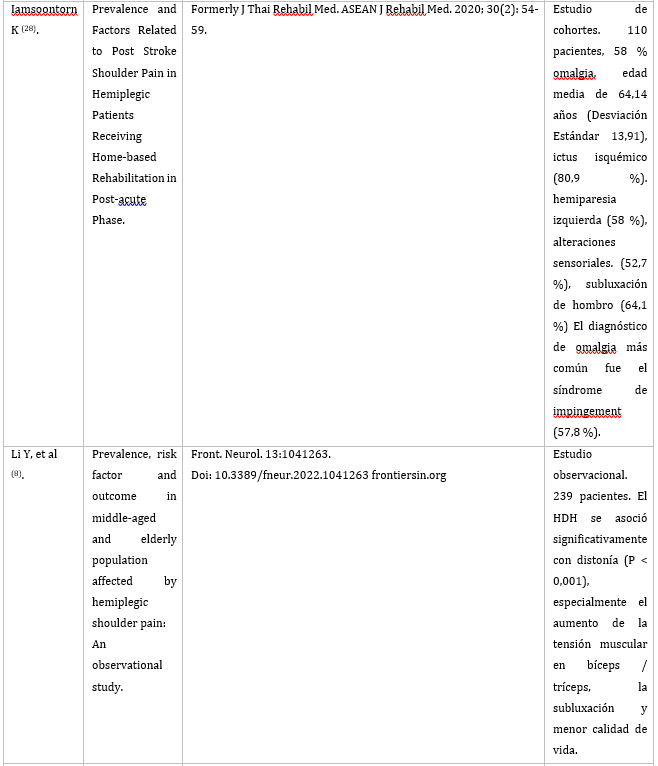

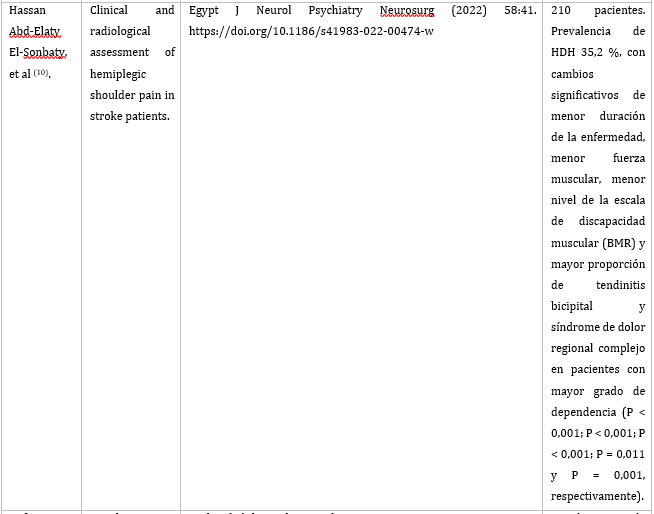

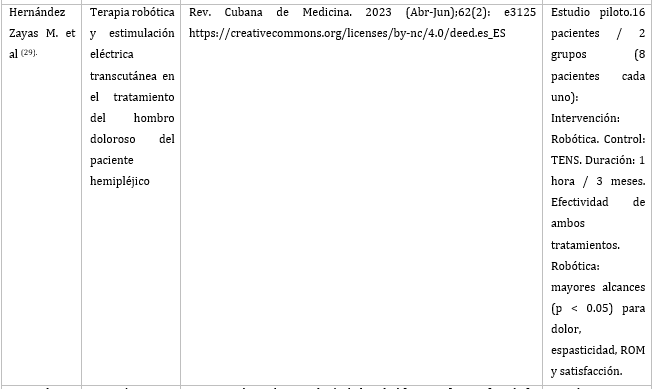

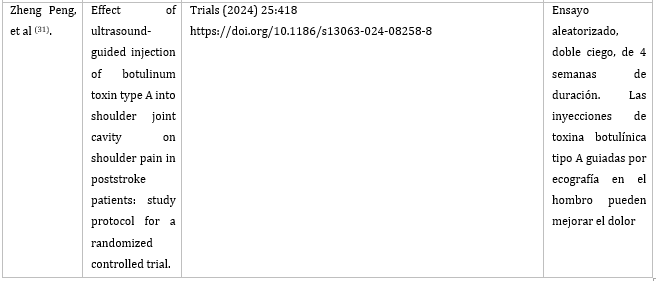

Cuadro 2. Estudios publicados con casos clínicos que abordan diferentes aspectos sobre HDH y su manejo terapéutico.

Para reducir la incidencia, prevenir y manejar el HDH, han sido propuestas muchas terapéuticas. Los analgésicos orales fueron aconsejados junto con terapia física como la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS), la estimulación eléctrica intramuscular, diatermias, ultrasonido terapéutico, movimiento pasivo continuo, ejercicios específicos de movilización pasiva, punción seca, kinesiotaping, acupresión, órtesis protectoras del hombro, toxina botulínica e inyecciones intraarticulares de esteroides e inmunosupresores. 4,14, 19

Otras investigaciones han considerado como no útiles a las técnicas de inmovilización mediante vendaje, o los programas de estiramientos estáticos del hombro. 4

Zhan J et al 18 reconocen como los principales métodos de intervención en el HDH a la rehabilitación (terapia física, terapia ocupacional, la TENS, estimulación nerviosa perineural, rehabilitación asistida por robot, mantenimiento de la posición correcta del brazo y los ejercicios de rango de movimiento).

Actualmente, han sido usados como tratamientos emergentes o terapias de segunda línea: el bloqueo del nervio supraescapular, las inyecciones de toxina botulínica, ondas de choque, la inyección de plasma rico en plaquetas (PRP), ondas cortas, ultrasonoterapia, acupuntura, aromatoterapia, movilización pasiva continua (CPM) y la terapia asistida por robot. 8, 19, 20 El porcentaje de éxito para estas intervenciones es variable y ninguna ha mostrado ser significativamente superior a las otras. 19, 20

Musab et al 19 han considerado que las estrategias emergentes para HDH se focalizan en discutir 4 nuevos tratamientos claves: la estimulación eléctrica, la terapia asistida por robots, la inyección intraarticular de agentes antinflamatorios novedosos, y los pulsos de radiofrecuencia (PRF). Múltiples estudios han valorado la eficacia de estas técnicas, su efectividad y efectos adversos, que pueden ser comparables o superiores a las de manejo corriente del HDH y deben integrar los programas de rehabilitación para reducir la morbilidad y la discapacidad relacionada con el ictus.

La TENS es una técnica de tratamiento no farmacológico usada para el manejo del dolor agudo y crónico independientemente de la causa, sin embargo, desde hace tiempo se debate su eficacia. Es un tratamiento no invasivo, basado en la teoría de Melzack y Wall. 16, 24 Paley et al 16 analizaron 3 revisiones sobre espasticidad dolorosa y consideraron insuficientes las evidencias. También examinaron una revisión sistemática de 14 estudios que afirmaban proporcionar nivel de evidencia 1 y 2 donde la TENS mejoraba los resultados de la espasticidad especialmente cuando se utilizaba en combinación con el ejercicio y el entrenamiento orientado a tareas. En oposición al criterio precedente expuesto, Meimei y col 24 en un ensayo controlado mostraron inconsistencias para la hipertonía del hombro al estimular a los músculos deltoides y supraespinoso mediante la implantación de electrodos, pero alcanzaron una significativa disminución del dolor a corto y largo plazo e incrementos de la movilidad articular con el empleo del instrumento de Fugl Meyer.

Dyer y col 14 encontraron con su estudio que la agrupación de los datos de la estimulación eléctrica superficial y percutánea para la intensidad del dolor mostraba una elevada heterogeneidad estadística entre los ensayos clínicos. Sin embargo, reportes publicados 24 han considerado que disminuye la espasticidad por mecanismos de acción no confirmados y se presupone que estimula fibras gruesas aferentes inervadas por mecanorreceptores, potenciando la inhibición presináptica medular. 29 En resumen, no es posible afirmar que la estimulación con TENS sea un tratamiento de elección para mejorar la función o aliviar el dolor del hombro ya que sus efectos terapéuticos no se traducen en diferencias significativas ni de otras terapias convencionales.

Todas las evidencias aportadas por diversas investigaciones en cuanto al empleo de diferentes técnicas acupunturales combinadas con entrenamiento en rehabilitación versus la rehabilitación en el HDH son inciertas. 18

Existen variantes de radiofrecuencia: continua (RFC) o térmica; fría o refrigerada (RFF) y pulsada (RFP) con diferencias entre ellas, uso especifico y terapéutica. La aplicación de coagulación neurolítica mediante ablación por radiofrecuencia continua a los nervios supraescapular y axilar mejora el dolor del hombro, pero puede causar debilidad muscular por lo que se recomienda emplear la PRF que produce un efecto duradero de analgesia por transformaciones en la membrana celular de las neuronas y a nivel microcelular. Tiene además efecto neuromodulador por la modificación de la transmisión de la señal álgica, que reduce las sinapsis, transmisión, inhibe las fibras de tipo C y estimula las serotoninérgicas sin provocar lesión nerviosa, sino una modificación funcional. 19,29, 30, 32

Una terapia con plasma rico en plaquetas (PRP) puede promover la respuesta inflamatoria y activar diversos factores de crecimiento. 8

Según estudios, las inyecciones con toxina botulínica en músculos subescapular y pectoral, principalmente en el HDH espástico pueden ser útiles para disminuir la hipertonía severa (Grado de evidencia: Nivel Alto A) bloquean la transmisión de los receptores del dolor en el hombro e inhiben la producción de sustancias neuropatógenas para reducir la inflamación neurogénica. 31,33

Acorde a la Guía 3 de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación 33 reunieron un Grado de evidencia Nivel Alto A: las inyecciones con toxina botulínica, el taping, el CPM y la combinación de aromaterapia y acupresión. Las Infiltraciones con corticosteroides son potencialmente útiles, si la causa principal del dolor es la artritis en el hombro, pero generalmente su efecto es de corta duración.

El CPM en el tratamiento del HDH ayuda a reducir la espasticidad, aumenta el flujo sanguíneo local y mejora el ROM. Los datos disponibles apuntan a que la rehabilitación robótica con exoesqueleto en pacientes con HDH es mejor o al menos similar en comparación con las técnicas tradicionales en eficacia, a corto y largo plazo, pero los datos científicos disponibles no son concluyentes y deben realizarse análisis de los costes e impacto que suponen en la calidad de vida de los pacientes, el desempeño asistencial de los fisioterapeutas, la calidad de la atención rehabilitadora y la disminución de los índices de discapacidad. Con la implementación de la robótica se podría mejorar sustancialmente la movilidad del hombro, con mayores alcances de los índices de rehabilitación. 19,25, 29

Conclusiones

A pesar de la amplia disponibilidad de opciones para el abordaje terapéutico del hombro doloroso en el paciente sobreviviente al ictus, existen disimiles interrogantes que obedecen, en diferente medida, a las insuficientes evidencias y a su estabilidad derivada de la multicausalidad responsable de su génesis y se relacionan con la efectividad de los procedimientos para su rehabilitación, por lo que se hace necesario continuar con la exploración de las tendencias emergentes en este campo.

Referencias Bibliográficas

- Perdomo Borges B, Rodriguez Rodriguez T, Fonseca Fernández M, Urquiza Pozo I, Martínez Serrano IL, Bilaboy Pérez BR. Caracterización de pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica y deterioro cognitivo. Cienfuegos, 2018. Medisur. 2020 [citado23/02/2021];18(3):333-44 Disponible en: http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4465/3119

- Vasu S, Guada L, R Yavagal D. Global Epidemiology of Stroke and Access to Acute Ischemic Stroke Interventions. Neurology. 2021[citado 23/02/2021];97(20 Suppl 2): S6-S16. Disponible en: https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000012781

- Cuba. Anuario Estadístico de Salud. Ministerio de Salud Pública. Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. La Habana: Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud; 2023[citado03/05/2023]. Disponible en: https://files.sld.cu/bvscuba/files/2024/10/Anuario-Estadístico-de-Salud-2023-EDICION-2024.pdf

- Juárez Belaúnde A, Colomer C, Dorado R, Laxe S, Miguens X, Ferri J, et al. Guía: Principios Básicos Del Manejo del Dolor en el Daño Cerebral Sobrevenido. Recomendaciones de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación, Neurología. 2025 [citado03/05/2025];40:380-405. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-pdf-S0213485324000938

- Edwards S, Ioannou A, Carin Levy G, Cowey E. Properties of Pain Assessment Tools for Use in People Living with Stroke: Systematic Review. Front. Neurol. 2020[citado02/03/2021].11:792. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/343575107_Properties_of_Pain_Assessment_Tools_for_Use_in_People_Living_With_Stroke_Systematic_Review

- Rodríguez de los Santos SO, Beltramelli D, Vignolo J, Tarabini J, Teske V, Kucharski E. Incidencia anual de hombro doloroso en población Usuaria de una institución médica privada, Lavalleja -- Uruguay junio 2017--- junio 2018. Revista de Salud Pública. 2020[citado02/02/2021]; (24):44-54.Disponible en: http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4465/3119

- Torres Parada M, Vivas J, Balboa Barreiro V, Marey-López J. Post-stroke shoulder pain subtypes classifying criteria: towards a more specific assessment and improved physical therapeutic care. BJPT. 2020 [citado02/02/2020];24(2):124-34. Disponible en: http://www.rbf-bjpt.org.br/en-post-stroke-shoulder-pain-subtypes-classifying-articulo-S1413355518303253

- Li Y, Yang S, Cui L, Bao Y, Gu L, Pan H, Wang J and Xie Q. Prevalence, risk factor and outcome in middle-aged and elderly population affected by hemiplegic shoulder pain: An observational study. Front. Neurol. 2023[citado 02/02/2024];13:1041263. Disponible en: https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2022.1041263/full

- Fitterer JW. Picelli A, Winston P. A novel approach to New-Onset hemiplegic shoulder pain with decreased range of motion using targeted diagnostic nerve blocks: The ViVe Algorithm. Front. Neurol. 2021[citado 28/05/2020];12: 668370. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/351948122_A_Novel_Approach_to_New-Onset_Hemiplegic_Shoulder_Pain_With_Decreased_Range_of_Motion_Using_Targeted_Diagnostic_Nerve_Blocks_The_ViVe_Algorithm

- Abd‑Elaty El‑Sonbaty H, Abou Elmaaty AA, Ali Zarad C, Salama El‑Bahnasawy A. Clinical and radiological assessment of hemiplegic shoulder pain in stroke patients. Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg. 2022[citado28/05/2023];58:41. Disponible en: https://ejnpn.springeropen.com/articles/10.1186/s41983-022-00474-w

- Xiong F, Shen P, Li Z, Huang Z, Liang Y, Chen X, et al. Bibliometric Analysis of Post-Stroke Pain Research Published from 2012 to 2021. Journal of Pain Research. 2023[citado 02/02/2024];16:1-20. Disponible en: https://www.dovepress.com/bibliometric-analysis-of-post-stroke-pain-research-published-from-2012-peer-reviewed-fulltext-article-JPR

- Min-Su K, Sung Hoon K, Se-Eung N, Heui Je B, Kyoung-Moo L. Robotic-assisted shoulder rehabilitation therapy effectively improved Poststroke hemiplegic shoulder pain: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2019[citado 04/03/2021];100(6):1015--22. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003999319301601?via%3Dihub

- Feng J, Shen CH, Zhang D, Yang W, Xu G. Development and Validation of a Nomogram to Predict Hemiplegic Shoulder Pain in Patients With Stroke: A Retrospective Cohort Study. Arch Rehabil Res Clin Transl. 2022[citado 04/05/2023];4(3):100213. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36123984/

- Dyer S, A Mordaunt D, Adey-Wakeling Z. Interventions for Post-Stroke Shoulder Pain: An Overview of Systematic Reviews. International Journal of General Medicine. 2020[citado 04/03/2021]:13:1411--26. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33324087/

- Shahnawaz A, Alghadir A. Incidence, Prevalence, and Risk Factors of Hemiplegic Shoulder Pain: A Systematic Review. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020[citado 05/11/2021];17(14):4962. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32660109/

- Paley CA; Wittkopf PG; Jones G; Johnson MI. Does TENS Reduce the Intensity of Acute and Chronic Pain? A Comprehensive Appraisal of the Characteristics and Outcomes of 169 Reviews and 49 Meta-Analyses Medicina. 2021[citado 05/04/2022]; 57(10): 1060. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684097/

- García García S. Revisión sistemática del tratamiento fisioterápico en el Hombro Doloroso Hemipléjico post-ictus. [Tesis]. España: Universidad Zaragoza;2021. [citado 04/05/2022] Disponible en: https://zaguan.unizar.es/record/107175/files/TAZ-TFG-2021-565.pdf

- Zhan J, Wei X, Tao C, Yan X, Zhang P, Chen R, et al. Effectiveness of acupuncture combined with rehabilitation training vs. rehabilitation training alone for poststroke shoulder pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Front. Med. 2022[citado12/04/2023];9:947285. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36267617/

- Bin Noor M, Rashid M, Younas U, Azam Rathore F. Recent advances in the management of hemiplegic shoulder pain. J Pak Med Assoc. Rehabilitation Sciences Corner.2022[citado13/04/2023];72(9):1882--4. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36281002/

- Lal Meena R, Kumar T, Singh S. Physical Therapy in Hemiplegic Shoulder Pain: a Systematic Review. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2022[citado12/04/2023];16(4):YE01-YE05. Disponible en: https://www.jcdr.net/articles/PDF/16266/52483_CE%5BRa1%5D_F(KR)_PF1(SG_SL)_PFA(SG_KM)_PN(KM).pdf

- Struyf, P.; Triccas, L.T.; Schillebeeckx, F.; Struyf, F. The Place of Botulinum Toxin in Spastic Hemiplegic Shoulder Pain after Stroke: A Scoping Review. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2023[citado13/04/2023];20(4):2797. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9957016/&ved=2ahUKEwi11qD0preNAxVEgP0HHfWjEPQQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1-6hO6LNPSFGIwh6PB2p8J

- Penalva Valero A. Eficacia del uso de estimulación eléctrica percutánea y transcutánea en pacientes con dolor de hombro tras un accidente cerebrovascular: revisión sistemática y metanálisis. [Tesis] España: Universidad Miguel Hernández. Facultad de Medicina; 2024. [citado 16/12/2024]. Disponible en: https://dspace.umh.es/jspui/bitstream/11000/33670/1/TFG PENALVA VALERO%2C ADRIANA.pdf

- Torres-Parada M y col. Hombro Doloroso Post-ictus: estudio epidemiológico en el área sanitaria del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. [Tesis doctoral]. España: Universidade da Coruña; 2019[citado 24/05/2024] Disponible en: https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/24973/TorresParada_Manuel_TD_2019.pdf

- Meimei Z, MS, Fang L, PhD, MD, Weibo L, et al. Efficiency of Neuromuscular Electrical Stimulation and Transcutaneous Nerve Stimulation on Hemiplegic Shoulder Pain: A Prospective Randomized Controlled Trial . Archive of Physical Medicine and Rehabilitation. 2018[citado 25/03/2024]: 1-10. Disponible en: https://2024.sci-hub.se/6968/5db0b66cd8b41a42e567c7901310b6e3/zhou2018.pdf

- Rodríguez Serrezuela R, Torres Quezada M, Hernández Zayas M, Montoya Pedrón A , Milanés Hermosilla D , Sagaró Zamora R . Robotic therapy for the hemiplegic shoulder pain: a pilot study. J Neuroeng Rehabilitation. 2021[citado 24/04/2023]; 18:106. Disponible en: https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12984-021-00901-8.pdf

- Minchan Chacaltana B. Efecto de la fisioterapia del control postural en el hombro doloroso en pacientes con accidente cerebrovascular de un hospital nacional. Universidad Privada Norbert Wiener. 2024. [citado 12/12/2024]. Disponible en: https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/a5e7cde1-7369-4e22-aaa0-e0db64c0ab7b/content

- Iamsoontorn K. Prevalence and Factors Related to Post Stroke Shoulder Pain in Hemiplegic Patients Receiving Home-based Rehabilitation in Post-acute Phase. Formerly J Thai Rehabil Med. ASEAN J Rehabil Med. 2020[citado 02/04/2023]; 30(2): 54-9. Disponible en: https://www.rehabmed.or.th/main/wp-content/uploads/2020/08/L-484.pdf

- Hernández Zayas MS, Argote Chacón O, Rodríguez Serrezuela R, Torres Quezada M, Milanés Hermosilla D, Bonzon Regalado J, et al. Terapia robótica y estimulación eléctrica transcutánea en el tratamiento del hombro doloroso del paciente hemipléjico. Revista Cubana de Medicina. 2023[citado 12/04/2024];62(2):e3125. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://revmedicina.sld.cu/index.php/med/article/download/3125/2416&ved=2ahUKEwi8zbrW19WNAxXOhP0HHZZFB38QFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw0Z6sefI83QEfOGpVGyjK-Y

- Noa Pelier BY, Anilo Badía R, Losada Robaina M, Vila García JM, Lescaille Elias N, Enríquez Zambrana A. Diagnóstico ultrasonográfico en el proceso de rehabilitación de pacientes con hombro doloroso. Revista Cubana de Tecnología de la Salud. 2023 [citado 16/03/2024]; 14(2): e4076.Disponible en: https://revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/view/4076/1658

- Zheng P, Shi Y, Qu H, Lin Han M , Qiang Wang Z , Zeng Q , et al. Effect of ultrasound-guided injection of botulinum toxin type A into shoulder joint cavity on shoulder pain in poststroke patients: study protocol for a randomized controlled trial. 2024[citado 11/12/2024];25:418. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11212400/

- Hernández Espinosa OA. Radiofrecuencia pulsada del nervio supraescapular en el tratamiento del hombro doloroso Rev. Soc. Esp. Dolor. 2023[citado 23/12/2024];30(1):36-48. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-80462023000100007&script=sci_abstract

- Colomer Font C, Juárez-Belaúnde A, Dorado Taquiguchi R, Laxe García S, Miguens Vázquez X. Principios básicos del manejo de dolor en el daño cerebral sobrevenido. Guía 3. Sociedad Española de Neurorrehabilitación. 2021[citado 04/06/2023] Disponible en: https://www.fundacionsindano.com/wp-content/uploads/2021/11/GUIA-3-SENR.pdf

Contribución de autores

Marcia Sandra Hernández Zayas (40%): Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Supervisión, Validación, Visualización, Redacción-borrador original, Redacción-revisión y edición.

Jorge Bonzon Regalado (20%): Curación de datos, Análisis formal, Software.

Roberto Sagaró Zamora (20%): Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Supervisión, Validación, Visualización, Redacción-borrador original, Redacción-revisión y edición.

Arquímedes Montoya Pedrón (20%): Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Administración del proyecto, Supervisión.

Financiación

Este trabajo forma parte de la investigación financiada por el Proyecto Nacional "Desarrollo de un exoesqueleto de miembro superior para la rehabilitación motora" PN223LH004-026 del programa Automática, Robótica e Inteligencia Artificial (ARIA) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente de la República de Cuba.