Resultados

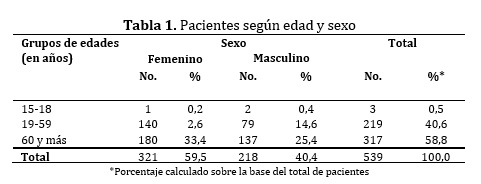

En la tabla 1 se muestra un predominio de pacientes de 60 y más años (317 para 58,8 %) y del sexo femenino (321 para 59,5 %).

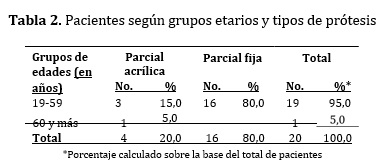

Los ingresos de loa afectados según tipo de prótesis y grupo de edades (tabla 2) indicaron una preponderancia de 19 a 59 años (19 para 95,0 %), así como de la prótesis parcial fija como tratamiento rehabilitador (16 para 80,0 %).

Fig.1. Distribución de pacientes según edad y sexo

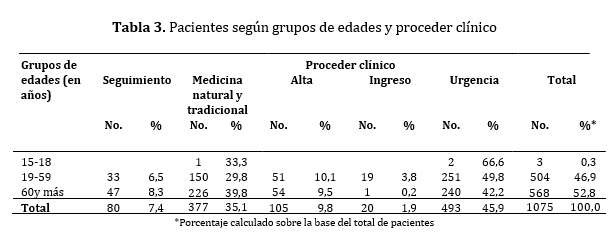

Respecto a los pacientes según grupos etarios y proceder clínico, en la tabla 3 se observa una primacía de la consulta de urgencia con 493 (45,9 %), en las edades de 19 a 59 con 251(49,8 %), seguida de la indicación de MNT con 377 (35,1 %) así como el alta con 105 (9,8 %), en las edades de 60 y más con 54 (9,5 %). En ese mismo orden le sigue la atención de seguimiento con 80 (7,4 %) donde no se encontró ningún paciente en las edades de 15 a 18 años.

Es válido destacar que en esta fase 2 de recuperación de la COVID-19, dada la situación pandémica existente, solo se pudieron ingresar al servicio de prótesis 20 pacientes (1,9 %). En cuanto a la consulta de urgencias se contemplaron 493 pacientes (45,9 %).

Fig.1. Distribución de pacientes según edad y sexo

También hubo predominio de las reparaciones en 286 pacientes.

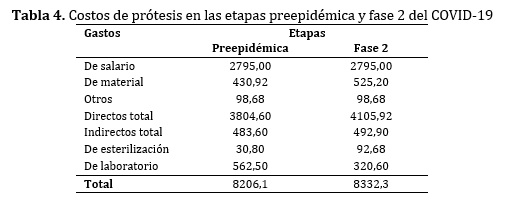

En la tabla 4, se analizan los costos en prótesis antes (etapa preepidémica) y después de la COVID- 19 (etapa de recuperación fase 2), donde se observa que los gastos de salario en una y otra etapa fueron iguales, pues estos no variaron y estuvieron presentes los mismos operadores sin ausencias.

Fig.1. Distribución de pacientes según edad y sexo

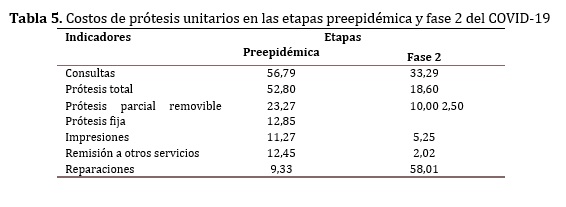

La tabla 5 muestra que en la etapa precipidémica prevalecieron los costos de las consultas (56,79), y en la segunda fase de la COVID-19 fueron las reparaciones (58,01).

Fig.1. Distribución de pacientes según edad y sexo

Discusión

El grupo etario con mayor afluencia a la consulta fue el de 60 y más años. Es factible que esta cifra elevada de pacientes atendidos en este rango de edad se deba a los cambios fisiológicos que ocurren con el envejecimiento. Con el paso del tiempo los tejidos tienden a atrofiarse, la anatomía y la fisiología se afectan cada vez más. A esto se suman cambios estructurales en los tejidos de soporte dental, presencia de enfermedades, uso de medicamentos, un sistema inmunitario afectado y otros factores relacionados.

Este grupo poblacional, considerado de alto riesgo, es más propenso a desarrollar estadios graves si se infecta con el virus, especialmente considerando que en la primera fase de recuperación poscovid-19 estuvieron limitados para salir de sus hogares. La incorporación del servicio en esta especialidad durante la fase 2 permitió que este segmento de la población acudiera para continuar su tratamiento u otros procedimientos clínicos necesarios.

Resulta ampliamente conocido que el edentulismo parcial o total puede presentarse en cualquier edad donde haya existido la dentición permanente. Afecta fundamentalmente a mayores de 40 años de edad y alcanza su máxima prevalencia después de los 60 años de edad. La presencia de edentulismo parcial es más frecuente que la del total.10

Estos resultados son similares a los hallazgos de la presente investigación, sustentados en que con el aumento de la edad también incrementa la susceptibilidad de los tejidos mucosos. Además, los factores sistémicos y locales adquiridos a lo largo de la vida pueden influir significativamente en dichos cambios.

Por otro lado, se observó un predominio de las féminas, quienes suelen preocuparse más por su estética y acuden con mayor frecuencia a las consultas. Esto aumenta la probabilidad de detectar alteraciones en los tejidos paraprotéticos en este sexo con respecto a los hombres.

Investigaciones similares, como la de Espinosa,11 a pesar de que solo estudió el grupo etario de 60 años, señaló que la población más afectada fue el sexo femenino, que mostró modificaciones en la mucosa. Además, la edad avanzada puede facilitar la aparición de arrugas en la zona comisural, lo cual favorece la colonización de patógenos oportunistas en estos pliegues, tales como la Candida albicans y el Staphylococcus aureus. También se señala que la disminución o pérdida de la dimensión vertical de la cara en personas con edentulismo o portadoras de prótesis inadecuadas, condiciona que este grupo poblacional acuda más a las consultas que los jóvenes.

De igual manera guarda parecido a los resultados que informan Morales et al,12 quienes encontraron un predominio de pacientes de 70 y más años, así como del sexo femenino, lo que sugiere que el COVID-19 tuvo un impacto diferenciado, posiblemente debido a su prolongada duración y a las medidas de confinamiento.5

Los autores consideran que el sexo femenino, debido a una mayor preocupación por la estética, acude con mayor frecuencia a las consultas para rehabilitación protésica. Además, las mujeres pueden experimentar sucesos psicológicos relacionados con cambios hormonales que influyen en su respuesta ante la presencia de una prótesis, puesto que los tejidos paraprotéticos generan cambios en el medio bucal. Estos cambios, en muchas ocasiones, inducen diferentes reacciones según la capacidad y el modo de respuesta de cada individuo.

Por otra parte, los ingresos al Servicio de Prótesis Estomatológica se observaron en los pacientes que se encontraban en las edades menos vulnerables a la epidemia, comprendidas entre 19-59 años, quienes recibieron prótesis parciales fijas. Este tipo de prótesis se caracteriza porque, una vez instalada, no puede ser removida por el paciente, solo por el estomatólogo con instrumentos y técnicas apropiadas.

Este tratamiento rehabilitador es muy demandado en estos grupos de edad, debido a que con frecuencia se observa pérdida de dientes en sectores anteriores, causada por traumatismos, caries dental y enfermedad periodontal, factores altamente prevalentes en personas mayores de 40 años de edad.

Por otro lado, un estudio realizado en Perú por Solano et al13 encontró que las prótesis parciales removibles fueron las más utilizadas, para 60,21 %. Al analizar la variable edad en relación con el tipo de prótesis, las prótesis fijas unitarias y múltiples fueron realizadas con mayor frecuencia en el rango de 70-79 años, mientras que en edades muy jóvenes o muy avanzadas su uso fue significativamente menor.

Autores como Espasandín et al14 señalan que la disminución en los ingresos durante estos meses se debió a que se priorizó la atención a los casos en seguimiento, que habían sido paralizados debido al confinamiento de meses anteriores. Estos datos son similares a los hallazgos de la presente investigación.

Hoy día, se puede afirmar que, gracias a la pesquisa activa y a las actividades de promoción y prevención desde edades tempranas, las prótesis para los pacientes con edentulismo parcial pueden ser realizadas en una sola sesión de trabajo, que incluye el ingreso y el alta. Esto representa una gran ventaja, especialmente en el contexto epidemiológico de confinamiento y aislamiento por la COVID-19 en el país y el mundo. Una vez que se pasó a la fase de recuperación (fase 2), este tipo de tratamiento requirió menos tiempo de estadía y visitas al especialista por parte del paciente.

Respecto a los resultados obtenidos por otros investigadores, en el análisis exhaustivo realizado en esta fase epidémica no se encontraron estudios con los cuales realizar comparaciones.

Durante este periodo de aparente normalidad, se indicó la MNT, en particular la fitoterapia, debido a su bajo costo y accesibilidad, teniendo en cuenta la presencia de la pandemia en el país y en el mundo. El uso de la medicina alternativa en las consultas de seguimiento y de urgencias estomatológicas es bastante frecuente.

Según datos recopilados, la atención a pacientes mediante la aplicación de la MNT predomina en las edades de 60 y más años.

Lo anterior coincide con los planteamientos de Faedo,15 quien destaca la aplicación de la fitoterapia en lesiones provocadas por las prótesis dentales. También comenta que la acción de cubrir la mucosa con una aparatología puede ser beneficiosa, pero no está exenta de propiciar alteraciones en la cavidad bucal. Esto puede ocurrir debido a acciones irritantes relacionadas con la tracción, el empuje y la presión de la prótesis, o bien por la susceptibilidad de los tejidos o el envejecimiento. Como resultado, ocurre un proceso de adaptación en el que se suceden cambios tisulares en la mucosa de la boca, los cuales pueden dar lugar a la aparición de lesiones.

En la instalación o alta de prótesis estomatológica primaron los pacientes del grupo etario de 60 y más años. Durante ese periodo, ingresaron en el servicio por la necesidad de prótesis, que sigue siendo creciente en este segmento de la población, debido a los cambios degenerativos de órganos y sistemas propios de la edad, lo que incremente la necesidad de portar aparatología protésica.

Referente a esto Espasandín et al14 sostienen que durante esta etapa el paciente atraviesa un proceso de adaptación a la nueva realidad, muchas veces con experiencias previas relacionadas. Cada rehabilitación protésica presenta particularidades y requiere de un proceso adaptativo, en el cual pueden aparecer molestias y dolores propios de esta fase, que se acompañan de los llamados controles de prótesis.

En relación con los otros grupos de edad, específicamente de 19 a 59, es bien sabido que cualquier afección en la salud, ya sea causada por traumatismos, accidentes, caries, fracturas y otros, lleva a que los pacientes acudan con frecuencia a consultas y servicios de urgencias, donde se observa de forma temprana la pérdida total o parcial de dientes en edades jóvenes.

Además, las características dinámicas de los estilos de vida actuales, la elevación del nivel educativo de la población y la accesibilidad del sistema de salud cubano condicionan situaciones como la fractura, el deterioro o caída de prótesis en uso, si bien no siempre son consideradas como urgencias desde el punto de vista somático, sí adquieren relevancia desde el aspecto psicosocial, especialmente por su impacto en la valoración estética.16

Espasandin et al,17 en un artículo publicado fuera del contexto de pandemia, muestran que 142 pacientes (49,65 %) acudieron a consulta por reparaciones simples de las prótesis y 134 (46,85 %) por reparaciones complejas. Este predominio de reparaciones se justifica por el hecho de que la mayoría de los pacientes son portadores de prótesis muy deterioradas, de muchos años de uso, lo que las hace más susceptibles a roturas. En menor medida, también influyen descuidos en la manipulación y uso de estas. Los resultados de esta investigación coinciden con estos datos.

Por otra parte, en las consultas de seguimiento, donde se observó un número considerable durante los meses de la pandemia, se tuvo en cuenta que todo paciente que acudía a la consulta era tratado como de riesgo y potencialmente sospechoso de COVID-19, dado que la prótesis dental constituye una necesidad asistencial de primer orden. Como plantea Yáñez et al,18 la pérdida de dientes es una condición debilitante e irreversible, y se describe como el "marcador definitivo de la carga de enfermedad para la salud oral," además de reflejar de manera compleja la historia del individuo respecto a la enfermedad dental y el tratamiento indicado a lo largo de su vida.

Finalmente, se realizó un análisis del costo asistencial en las acciones estomatológicas de la consulta de prótesis durante la etapa de recuperación, en la fase 2 de la COVID-19, en esta área de salud, para lo cual se contrastaron los resultados con los datos previos a la etapa epidémica. Desde la perspectiva económica, también propició el fortalecimiento de la eficiencia para reducir los costos de producción.

Así pues, durante la etapa de recuperación, fase 2 de COVID-19, se continuó la atención a pacientes con rehabilitación de prótesis dental y se cumplieron los protocolos establecidos respecto a bioseguridad.

Conclusiones

Durante la segunda fase de la recuperación del COVID-19, tras cumplirse con los indicadores establecidos, que incluyen una baja positividad y estabilidad epidemiológica en la provincia, se continuó la atención a pacientes en rehabilitación a través de diversos procedimientos clínicos y consultas. Estas intervenciones se llevaron a cabo de acuerdo con las medidas higiénico-sanitarias correspondientes, lo que se tradujo en un incremento de los costos asociados.

Referencias Bibliográficas

- Curay Camacho YT, Koo Benavides V, Kubas Rivadeneira KG, Huanca Cárdenas KR, López Ramírez WG, Barturen Heredia EW, et al. COVID-19 y su impacto en la odontología. Rev. Estomatol. Herediana. 2021[citado 14/11/2023];31(3):199-207. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-43552021000300199&lng=es&nrm=iso&tlng=es

- Sagaró del Campo NM, Zamora Matamoros L, Valdés García LE, Rodríguez Valdés A, Bandera Jiménez D, Textdor Garzón MC. Aspectos demográficos, clínico-epidemiológicos y geocspaciales de la COVID-19 en Santiago de Cuba. Arch. méd. Camagüey. 2021[citado 14/11/2023];25(3). Disponible en: https://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/7979/4027

- Wong Chew RM, Morales Fernández JA. Generalidades, aspectos clínicos y de prevención sobre COVID-19: México y Latinoamérica. Univ Med. 2021[citado 14/11/2023];62(3). Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/UMED/62-3%20(2021)/231066999010/

- Hierrezuelo Rojas N, Fernández González P, León Gilart A, Johnson Valenciano S, Cordero Castillo F. Caracterización clinicoepidemiológica de pacientes sospechosos y positivos a la COVID-19 en un centro de aislamiento de Santiago de Cuba. Medisan (Santiago de Cuba). 2021[citado 14/11/2023];25(6):1324. Disponible en: https://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/3713/html

- León Álvarez JL, Calderón Martínez M, Gutiérrez Rojas ÁR. Análisis de mortalidad y comorbilidad por Covid-19 en Cuba. Rev. cuban. med. 2021[citado 14/11/2023];60(2):e2117. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232021000200004

- Santana González Y, Manzano García M, Valdés García LE, Soler Nariño O, Bring Pérez Y, Leonard Danger ER. Experiencia del personal de salud frente a la COVID-19 en las zonas rojas de Santiago de Cuba. Rev. cuban. med. gen. integr. 2023[citado 12/09/2024];39(3):e2076. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252023000300006

- Corbillón Díaz E. Cuba reorganiza sus servicios médicos ante la COVID-19. La Habana: Agencia Cubana de Noticias; 2020[citado 02/05/2020]. Disponible en: https://www.tvsantiago.icrt.cu/2020/03/cuba-reorganiza-sus-servicios-medicos-ante-la-covid-19/

- Cuba. Ministerio de Salud Pública. Dirección de economía. Manual de instrucción y procedimientos de costos en salud. La Habana: MINSAP; 2012[citado 02/05/2020]. Disponible en: https://instituciones.sld.cu/polmachaco/files/2016/07/Manual-de-Costos-Actualizados-2013.pdf

- Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la AMM- Principios éticos para las investigaciones médicas en participantes humanos. New York: AMM; 2024[citado 02/12/2024]. Disponible en: https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/

- Tonato Hidalgo JD, Loor Tobar NS, Gavilanez Villamarín SM, Armijos Moreta JF. Influencia del uso de prótesis dental en la calidad de vida de los adultos mayores. Rev. inf. cient. 2022[citado 13/05/2025];101(6). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-993320220006000058hg=es&nrm=iso&thg=es

- Espinosa Ortega LR. Alteraciones de la mucosa bucal, en paciente geriátricos portadores de prótesis dental, en el programa 60 y piquito Sector Cuerpo Quito Sur, Ejército de Salvación, Distrito Metropolitano de Quito. Quito: Universidad Central del Ecuador; 2014[citado 10/03/2020]. Disponible en: https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/ef0e4d3b-7003-4777-9fd7-10ce88c8d452/content

- Morales Pérez YJ, Meras Jáuregui TM, Batista Aldereguia MY. Lesiones paraprotéticas de tejidos blandos en pacientes portadores de prótesis total. Medicentro. 2019[citado 10/03/2020];23(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432019000100004

- Solano Angeldonis KJ, Orejuela Ramírez FJ, Castillo Andamayo DE. Frecuencia de tratamientos con prótesis convencional y sobre implantes en pacientes atendidos en el centro dental de una universidad privada en Lima, Perú, por un período de cuatro años. Rev. Estomatol. Herediana. 2024[citado 25/03/2025];34(3):221-31. Disponible en: https://revistas.upch.edu.pe/index.php/REH/article/view/5833/5814

- Espasandin González S, Varona González D, Reyes Suarez VO, Gutiérrez Hernández ME. Calidad de vida en pacientes geriátricos rehabilitados con prótesis estomatológica total acrílica. Medimay. 2022[citado 24/04/2024];29(3):338-49 Disponible en: https://revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/1652/pdf

- Faedo Nieto KC. Efecto del colutorio de Aloe vera en el tratamiento de lesiones paraprotésicas. Holguín. 2021-2023 [Tesis]. Holguín: Universidad de Ciencias Médicas; 2023:1-95.

- Santana González Y, Sagaró del Campo NM, Valdés García LE. Percepción de riesgo vs Covid-19 en centros hospitalarios de Santiago de Cuba. Universidad y Sociedad. 2021[citado 24/04/2024];13(4):195-206. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000400195

- Espasandin González S, Rodríguez Estévez AM, Reyes Suárez VO. Urgencias protésicas por agresiones a los diferentes elementos componentes del sistema estomatognático. Odontoestomatología. 2022[citado 11/05/2024];24(39):e217. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-933920220001012178lng=es

- Yáñez González A, Medina Solis C, Rivera Gómez M, Ruvalcaba Ledezma JC. Causas de pérdida de dientes en el embarazo en mujeres que acuden a un servicio dental. JONNPR. 2021;6(2):271-82.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses alguno en este estudio.

Contribución de los autores

Marcia Hortensia Corona Carpio: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, supervisión, validación, visualización, redacción–borrador original, redacción-revisión y edición (90 %)

Ana Buenaventura Duharte Escalante: conceptualización, metodología, recursos, validación, redacción-revisión y edición recursos, redacción-revisión (10 %)

Revisores: Dr.C. Maritza Peña Sisto, MSc. Esther Mayor Guerra

Corrector: Lic. Sandra Labadié Castillo